1章 SEOの意味と期待される効果

2章 検索エンジンの知識

3章 検索ユーザーとの接点

SEOとは何か?

SEOとは、企業が自社のウェブサイトやコンテンツを検索エンジンで上位表示するための最適化方法・施策です。コンテンツの質、リンクの質や量、サイトの構造などを改善することで、検索エンジンからの評価を高め、自然流入のアクセスを得ることが目的です。

具体的には次のような施策があります。

- ユーザーが満足するコンテンツ作成

- 高い信頼度を持つウェブサイトからの被リンク獲得

- ユーザーや検索エンジンにとってわかりやすく使いやすいサイト構造の構築

SEOは企業内の様々な部門との調整が必要となります。具体的には次のとおりです。

- エンジニア(ウェブサイトの技術的な修正、効果や稼働時間によって施策の優先度を決める)

- 経営層(SEOに必要な予算の確保)

- 広告部門(効果的なキーワード、施策の共有)

- 商品開発部門(プロダクトそのものの理解)

- サポート部門(顧客の問い合わせ状況のヒアリングとFAQページのメンテナンス)

- 営業部門(見込み客の興味を惹きつける情報の把握)

そのため、SEO自体を一つのプロダクトやサービスのように総合的に管理していく必要があります。

SEOを正しく理解して運用する事で、見込み客の獲得の促進や顧客維持に繋げていく事ができます。

日本で使用される主要な検索エンジンはGoogle、Yahoo!JAPAN、Bingの3つです。

Yahoo!JAPANはGoogleのエンジンの一部を採用しているため、現時点ではGoogle、Yahoo!Japan、Bingと別々のSEOを行う必要はなく、ほとんどの場合でGoogle向けのSEOのみに注力すれば良い状況です。

Yahoo!JAPANの検索結果にはYahoo!知恵袋やYahoo!ニュース、PayPayフリマ、Yahoo!ロコなどの独自掲載枠もある為、クエリによってはこれらの枠に掲載させるための独自の施策も必要となります。

2023年に入り、BingはChat GPTで有名なOpenAIが開発する人工知能を採用し、Googleも2月にBardを発表しました。会話型AIの登場で検索自体の流れが変わることは間違いなく、今後の検索エンジンシェアだけでなく、検索需要も大きく変化していくでしょう。

検索キーワードとは?

SEOの文脈において、検索キーワードとは、検索ユーザーが使用する語句やフレーズのことであり、SEO対策の対象となります。ユーザーが入力する検索キーワードの意図に沿ってユーザーが満足するコンテンツを提供することで、検索エンジンの評価が高まり、上位表示につながるとされています。

検索広告の文脈では検索キーワードとは、GoogleのヘルプによるとGoogle 広告の広告主が設定する語句やフレーズを意味し、検索クエリは検索ユーザーが使用する語句やフレーズを指します。検索クエリの事を検索キーワードと呼んでいるケースの方が一般的に多いと思います。

検索順位を確認する際に考慮すべき事

検索ユーザーの利用環境(国や言語設定、 IPアドレス 、デバイス、検索履歴)によって検索結果は異なります。

特に自身のウェブサイトの検索順位を調べる際には、検索履歴によって、自身のウェブサイトが優遇される事があります。目的のキーワードで上位表示されるものと勘違いしてしまう事もあります(パーソナライズド検索と言います)。

検索履歴の影響を受けずに検索順位を調べる場合には、ブラウザの シークレットモード を使用する事が一般的です。

正しいSEOによるメリット

①特定のクエリ(キーワード)で検索するユーザーとの接点が増える、

②見込み客が増える(リード獲得)、

③売り上げが上がる、

④顧客が情報を調べやすくなる(問い合わせが減り、顧客のストレスも減ります)

などが挙げられます。

SEOに対する取り組み方の変化

SEOに取り組む際には、単にテクニックだけに注目するのではなく、検索ユーザーのニーズを把握し、本当に役立つコンテンツやソリューションを提供するだけでなく、優れたユーザー体験を提供することが大切です。例えば、ユーザーが検索するキーワードやフレーズを把握し、そのニーズに合わせたコンテンツを提供することで、ユーザー満足度の向上や再訪問につながります。

この他、生成AIの登場によって検索需要やコンテンツ制作の流れが大きく変化していくことが予測されるため、SEOに取り組む上でもこれらの変化に対応することが必要です。

最新情報 – ⚠️ 「AIによる概要」表示でクリック率(CTR)が大幅ダウン… 2025/4/23

📢 情報源:Search Engine Roundtable、Ahrefs、Amsive、Similarwebなど — 各社のデータ分析によって一貫した傾向が確認されています

📉 CTR低下の主なデータ

| データ提供元 | 傾向と数値 |

|---|---|

| Ahrefs | 上位掲載ページのCTRが平均34.5%減少(300,000キーワード分析) |

| Amsive | 非ブランド系クエリ平均で15.5%のCTR低下、特に上位3位外では27%減少 |

| Similarweb | CTRが約20%減 |

| Seer Interactive | オーガニックCTRが1.41%→0.64%:55%減という衝撃 |

📌 なぜこの現象が起きるのか?

- 「AIによる概要」が検索結果の最上部に表示されるため、従来の青リンクや広告がスクロール先に追いやられる

- 特に非ブランド/情報系クエリで顕著:ユーザーはAI回答で満足し、そのまま離脱

- ソースリンクがあっても視認性が低く、CTRの回復には至らないケースが多数

SEOを実施した場合の効果

FirstPageSageの分析から2022年1月にデスクトップのオーガニック検索のCTR に関する調査データを公表しています。わかりやすく言えば、キーワードで検索された回数のうち39.6%が1位のページを見に行くという事になります。

1位 – 39.6%、2位 – 18.4%、3位 – 10.1%

4位 – 7.6%、5位 – 5.1%、6位 – 4.7%

7位 – 3.5%、8位 – 2.9%、9位 – 2.2%、10位 – 2.1%

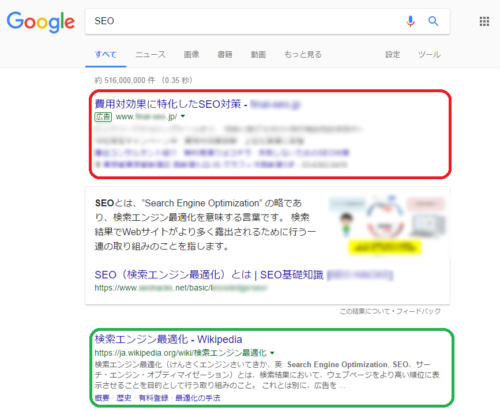

- オーガニック検索とは?

-

自然検索は検索結果ページで表示される内容のうち、広告を除いた部分です。オーガニック検索とも言います。

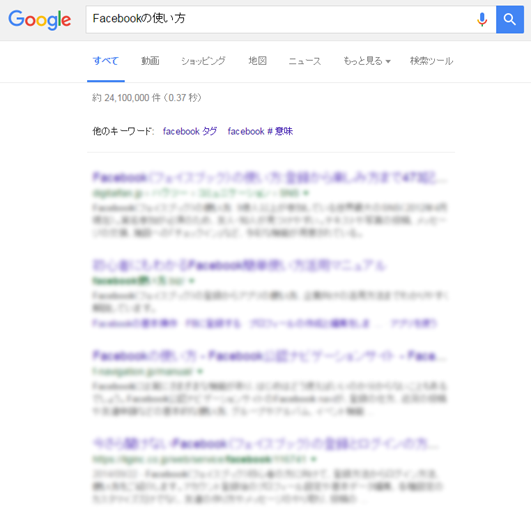

赤は有料検索結果枠 緑はオーガニック検索結果枠

キーワードの需要(検索規模)にもよりますが、顧客に変わる可能性のあるアクセス数として考えた場合、この数字はかなり大きな意味を持ちます。

例えば、「花 ギフト」のキーワードは月間平均で6,600回ほどの検索回数となります。※2022年9月時点

このキーワードで1位になれば、概算で毎月およそ2,600件のクリック数を獲得する可能性があるという事になります。(Yahoo!も含めると更に増えるでしょう。)

SEOの仕組みを理解する

検索エンジンは検索結果にページを表示するまでに多くの処理を行っています。

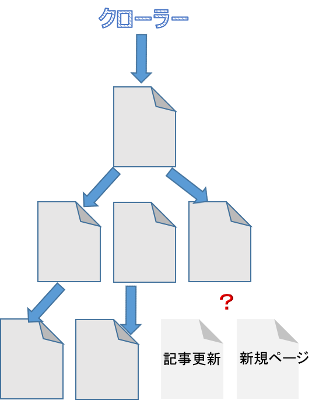

Googleなどの検索エンジンは、ボットと呼ばれるツールを使って世界中のウェブページを巡回しています。

新しいウェブページはリンクを辿って見つけていきます。

既に見つけたページも定期的に巡回してページの内容の変化を把握していきます。

巡回の事をクロールと呼びます。

リンクで辿る事ができないページはクローラーに見つけてもらう事ができません。その為、Webサイト全体のページがきちんとクロールされるように設計しておく事はSEOの基本と言えます。

クロール時とその後にページの品質をチェックし、検索ユーザーに役立つコンテンツであれば、Google検索に掲載する為にウェブページの情報を保存します。単純に保存するのではなく、検索しやすいように索引を付けています。

この処理をインデックスと言います。

この索引の中には、フレーズや単語、その意味に関連するページの情報が含まれます。

ユーザーが検索結果にキーワードを入力して検索すると、複雑な計算処理によってユーザーが必要とする情報を理解し、ふさわしいコンテンツを自動的に評価した上で、関連度順に検索結果に表示します。

この複雑な計算処理は アルゴリズム とも呼び、ページの評価以外にも、様々な処理で使用されています。

アルゴリズムは複数存在し、検索ランキングに関しては、検索クエリの意図を理解する処理の他、ページの利便性や信頼性を評価する処理、クエリとの関連性を評価する処理などを含む複雑な計算処理が行われ、 SERP 上で関連度順にページが掲載されます。

検索アルゴリズムと評価基準

US司法省のドキュメントからGoogleの検索評価基準のヒントが記載されていたそうです。

Body(コンテンツ本文)は、そのドキュメントは何を伝えているか、

Anchors(リンクとアンカーテキスト)は、そのドキュメントについて外部ウェブサイトは何と発言しているか、

User-interactions(ユーザー行動)は、そのドキュメントについてユーザーは何と発言しているか、

それぞれ示しています。

補足に次のようなことが書かれています: 「ユーザー行動」の代わりにクリックを使用する場合もある。ユーザー行動はクリックや、その結果への注目、カルーセルのスワイプ操作、新しいクエリの入力が含まれる。

ユーザー行動に関してはクエリとの関連性を判断する上でGoogleが使用している要素です。具体的には次のように使用されています。

Google のシステムでは、キーワードに着目するだけでなく、コンテンツが他の点で検索クエリと関連しているかも分析します。匿名化して集計したインタラクション データに基づいて検索クエリと検索結果の関連性を評価することもしています。インタラクション データをシグナルに変換して機械学習することで、関連性をより正しく推定できるようになります。

コンテンツの関連性

これらはどれも実際にSEOを実施する上で重要な要素と言えますし、ユーザー体験を重視するのであれば必要不可欠な要素です。

主要な検索アルゴリズム

Googleはユーザーに焦点を当ててこれらのアルゴリズムを日々改善していて、改善のスピードは非常に速く、1日平均1.47件のペースと言われています。

検索ユーザーのためにならない施策やスパム行為は一時的に通用しても、アルゴリズムのアップデート(改善の為の更新)の速度の前には遅かれ早かれ通用しなくなります。Google同様にユーザーに焦点を当てた改善を心がけましょう。

Googleの目指す検索エンジンとは

Googleは検索広告の手数料が収益源です。広告がクリックされると、広告主からGoogleに手数料が支払われます。

Googleが短期的な収益を上げるのであれば、検索結果を広告で埋め尽くしたり、検索結果の各順位の間にそれとなく広告を含めたりすれば、検索ユーザーにたくさんクリックされるでしょう。ですが、Googleはそのような事はしていません。

検索結果で多くの広告を表示させない理由としては、もし検索結果を多くの広告で埋め尽くしてしまった場合、クリックしても必要な情報に到達しにくくなり、逆に売り込みページばかりで検索ユーザーは不便だと感じるからです。結果的にGoogleを使う人は減っていくかもしれません。

Googleは検索ユーザーを第一に考え、ユーザーに使い続けてもらえるように、便利な検索エンジンとなるように日々改良を行っています。

Googleの方針

Googleの共同創設者のラリーページの言葉がGoogleの方向性を表しています。

完璧な検索エンジンとは、ユーザーの意図を正確に把握し、ユーザーのニーズにぴったり一致するものを返すエンジンである。

Lawrence Edward “Larry” Page

Googleは「ユーザーのニーズにぴったり一致するものを返す」検索エンジンを目指し、アルゴリズムを日々改良しています。そしてGoogleに評価される為にコンテンツ作成者が行うべき事も、「ユーザーのニーズにぴったり一致するコンテンツ」を作成する事であり、最も有効な施策となり得ます。

既にAI(人工知能)の技術が一般でも利用されるようになっています。Googleも検索キーワードの意図を理解し、コンテンツを理解する為に既にAIを使用しています。

これからSEOに取り組むのであれば、検索エンジンに対して最適化するのではなく、「検索ユーザーに優れた体験を提供する」事を第一に考えましょう。Googleの考えに沿ったSEOで、検索ユーザーに対して素晴らしい体験を提供する事でアルゴリズムの影響を受ける事なく、安定した集客を確保する事ができます。

ロボットを過剰に意識した必要の無い最適化

昔の検索エンジンでは、順位を上げる為にそのコンテンツ内にキーワードを多く含めるという施策は確かにありました。

キーワード詰め込み

隠し文字などを使ってキーワードを過剰に詰め込むページが増えてくると、検索エンジン側もこれらをスパムとして対処していきます。

ページの文字数は〇文字以上にする

コンテンツを作成する際に目安となる文字数について尋ねられる事は良くあります。これはライバルのコンテンツの質や、検索ユーザーの意図によって、多くの説明が必要であれば文字数は増えるでしょうし、そうではなければ少ない文字数でも上位表示される事はあります。

検索エンジンは文字数が多いからといって評価する事はありません。

検索ユーザーやライバルコンテンツを分析できていれば、文字数はさほど気にする必要はありません。

キーワードバランス・含有率

詰め込みがマズイとわかると、ある程度の割合を意識してキーワードを散りばめたサイトが増えます。ある本文に対してある一定のバランスでキーワードを含める施策が流行します。当然Googleはアルゴリズムを改良しこのような施策は徐々に通用しなくなっていきます。

相互リンクやリンク購入

かつて被リンクを集める事が評価に繋がるという事がわかると、サイト運営者による自作自演の被リンクで検索結果の順位は操作されるようになりました。現在のGoogleアルゴリズムではリンクの品質も判定する事ができ、自作自演のリンクも検知して無効化します。

ページ数やインデックス数を増やす

以前はページ数やインデックス数がランキングに影響すると考えられていましたが、現在ではWebサイトの総ページ数(インデックス数)が10ページ以内であっても、 ビッグワード で上位表示される事はあります。

インデックス数がいくら多くても、それらがSEO目的で作成した質の低いコンテンツであれば全く評価されないでしょう。逆にリンク評価が分散し、各ページの評価が薄まってしまうこともあり得ます。

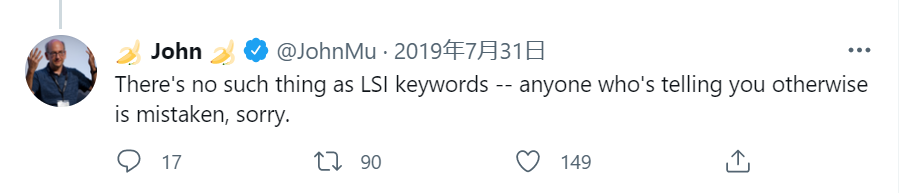

共起語を含める

共起語はLSI(Latent Semantic Indexing)とも呼ばれる文章解析技術の一つです。検索で上位表示を狙いたいキーワードを軸に、ツールを使って頻繁にセットで使用される単語を調べて、それらの単語をコンテンツに含める施策です。

AIが用いられるようになった現在のGoogleに対しては、このような旧来の施策は時間の無駄となるでしょう。

実際にコンテンツを書く際に大切な事は共起語を散りばめる事ではなく、検索ユーザーが知りたいトピックをわかりやすく説明して解決に導く事です。

Googleでは共起語のようなものは無いそうです。当然ながらAI技術が進んでいるGoogleのアルゴリズムは更に賢く、人間が読んで理解する能力に近づいています。

これまでの経緯と経験から、このような検索アルゴリズムの弱点を突くテクニックに偏った施策は、検索エンジンの進化によって順位への影響を受けやすい施策である事がわかります。

GoogleのSEOに関するガイドライン

SEOはガイドラインを守って、検索ユーザーの為の施策を行いましょう。

品質に関するガイドラインは、以下のページから確認できますので、一度目を通しておく事をおすすめします。

ここではガイドラインから注意すべき点を簡潔にまとめます。

ウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)

ウェブマスター向けガイドライン

Googleがクロールできるようにする

ウェブページをインターネット上に公開しても、Googleがそのページの存在を知らなければいつまで経ってもクロールしてくれません。次の点を確認しましょう。

・リンクの設置

・検索エンジン向けの XMLサイトマップ ファイルの作成とSearch Consoleへの登録

・ウェブサーバーが If-Modified-Since HTTP ヘッダーに適切に対応していることを確認

・必要のないページへの巡回を robots.txt で制御(小規模なウェブサイトは不要)

If-Modified-Since HTTP ヘッダーについては次のような記述があります。

If our crawlers send the

Specify content changes with HTTP status codesIf-Modified-Sinceheader, the header’s value is the date and time the content was last crawled. Based on that value, the server may choose to return a304 (Not Modified)HTTP status code with no response body, in which case Google will reuse the content version it crawled the last time. If the content is newer than the date specified by the crawler in theIf-Modified-Sinceheader, the server can return a200 (OK)HTTP status code with the response body.

GoogleのクローラーがIf-Modified-Since ヘッダを送信する場合、ヘッダーの値はコンテンツが前回クロールされた日付と時刻となります。この値を元に、サーバーはレスポンスボディのない 304 (Not Modified) を返すかどうかを選択します。この場合はGoogleは前回クロールした際のバージョンのコンテンツを再利用します。クローラーが If-Modified-Since ヘッダで指定した日付よりも新しいコンテンツである場合は、サーバーはレスポンスボディを含む 200 (OK) HTPステータスコードを返します。

Googleがインデックスできるようにする

Googleがページを検知できても、ページの設定に誤りがあればインデックスされません。内容を理解できなければ適切に評価できず、インデックスされる機会も減ってしまいます。つまり検索結果に表示される機会が減ってしまいます。次の点を確認しましょう。

・情報豊富なコンテンツであること

・検索ユーザーに使用されそうなキーワードを使用してコンテンツを構成していること

・わかりやすいページの階層構造であること

・重複ページの評価を統一するための canonical 属性の指定に誤りがないこと

・誤って noindex の記述を追加していないこと

・重複するコンテンツがないこと

・JavaScriptで複雑かつ動的に生成されるページは避ける

訪問者にとって使いやすいページにする

現在のSEOでは優れたユーザー体験を提供することが最も重要です。次のような点を考慮しましょう。

・画像に対して alt属性 を使用して代替テキストを記述

・ページを快適な速さで読み込めるようにページ読み込み時間を改善

・モバイルユーザーにも使いやすいウェブサイトとなるように改善(モバイルフレンドリーなサイト)

・安全なウェブサイトを提供( SSL 対応)

検索ユーザーに対して誰よりも優れた体験を提供する取り組み

キーワードや、インデックスを数値や統計で分析し、検索エンジンに対して最適化を行っても、ヒトの体験を最適化できていなければ成果には結びつきません。検索ユーザーもライバルも、そして自身もヒトです。ライバルが優れた体験を既に提供していれば、それを超える体験を考えなくてはなりません。

SEOは次のように言い換える事ができるでしょう。

SEOとは検索ユーザーに対して他の誰よりも優れた体験を提供する取り組み。

ロボットやプログラムではなく、ヒトにフォーカスした施策こそが、アルゴリズムの影響を受けずに、長期的に取り組む価値のあるSEOと言えます。

オーガニック検索と有料検索の違い

SEOはターゲットとする検索ユーザーに対してアプローチする手段の一つでしかありません。そして、その目標には、ショッピングサイトであれば販売に、サービスであれば申し込みに繋げるなどそれぞれ異なります。

検索ユーザーとの接点を持つ手段としては、SEOの他にも検索広告があります。それぞれの手段の特性を正しく理解する事で効果的に活用していく事ができます。

SEOと検索広告の費用の違い

検索広告はクリックされると費用が発生しますが、 オーガニック検索枠内のページではいくらクリックされても費用は発生しません。どちらも検索結果の上部に掲載されれば、検索ユーザーにクリックされやすくなり、多くの人にページを見つけてもらえます。オーガニック検索と有料検索の使い分けは検索ユーザーの意図によっても異なります。

トランザクショナルクエリ

リスティング広告は、クリックされれば課金されます。

リスティング広告枠はオーガニック枠よりも上部に位置し、最大で3つまで表示され、「広告」ラベルが付きます。(オーガニック枠の下部にも広告枠があります。)

競争の激しいキーワードの場合には、ブラウザで表示される画面の大半が広告となる事もあります。

つまり、お金(成果)に結びつきやすいキーワードでは、広告が増えます。そして、広告の方がオーガニック枠より優先されて表示される仕組みとなっています。

このような成果に結びつきやすいクエリをトランザクショナルクエリと呼びます。

インフォメーショナルクエリ

一方、検索段階で購入意図はなく、ふとした情報収集を目的としたクエリの場合には、あまり広告が表示されません。

すぐに収益に結びつかないクエリに対して広告を出しても、無駄なクリックでコストばかり増えてしまいます。その為、このようなクエリの場合は広告表示が少なくなります。このような情報収集目的のクエリの事をインフォメーショナルクエリと呼びます。

リスティング広告は、明確な行動を意図した検索クエリ、その中でも購買意図の強いクエリに狙いを定めて広告を表示させるという事が効果的です。

SEOの場合は、情報収集段階から検索ユーザーとの接点を持ち、コンテンツを通して信頼を築き、購買まで結びつけるという事に向いています。

知りたい情報(ホワイトペーパーなど)を提供する代わりに、問い合わせフォーム経由で見込み客の連絡先情報を提供してもらうといった手法は一般的です。獲得した見込み客に対して、定期的に有益な情報を提供し、質問に対して回答していく事で、見込み客との関係性を構築していく事ができます。

SEOと検索広告の特徴を比較してみましょう。

SEOのメリットを検索広告と比較

| SEO | 検索広告 | |

|---|---|---|

| クエリ意図 | 情報収集 | 購入や申し込み |

| 対象ページ | まとめや解説コンテンツ ソリューション提供 | 商品ページ、カテゴリ一覧、専用LP |

| 施策の意図 | 情報収集目的のユーザーに価値ある情報を提供して信頼を獲得する | 購買意欲の高いユーザーに自社商品のメリットを訴求しクロージングする |

| 費用 | 無料 | クリック課金 |

| 掲載ページ | コントロールが難しい | 指定できる |

| 反映されるまでの期間 | 巡回ロボットがインデックスする事で検索結果に表示。時間がかかる。 | 広告費用を払えば数日以内に広告が掲載される。 |

| 掲載のコントロール | 難しい。評価を蓄積していくイメージ。 | 時間帯、地域指定可。効果的でなければすぐに広告を停止できる。入札単価や広告品質を上げれば順位はコントロールしやすい。 |

| 順位決定要素 | キーワードの意図、コンテンツの質、ページランクなど200以上のシグナル。詳細は公開されていない。 | 入札単価、広告の品質、広告フォーマット |

コストをかける分、検索広告はコントロールしやすいというメリットがあります。一方でSEOはクリックに費用がかからないというメリットが大きいでしょう。

どちらの施策においても、競争の激しいマーケットでは消耗戦に陥りやすい為、一般的なマーケティング戦略同様に、自身のプロダクトやサービスのターゲットを競争の少ない市場に定めるか、新たな市場を作って先行者利益を獲得する戦略が必要となってくるでしょう。

検索ユーザーの意図を理解する

トップページ、商品ページのような特定の自社の商品の売り込みを行うページでは、ブランド名や商品名のキーワードで上位表示されます。あらゆる検索キーワード(検索ユーザーの意図)にマッチするコンテンツを作成する事はそう簡単ではありません。

例えばあなたがスポーツシューズのメーカー直販サイトを運営していたとします。検索ユーザーの立場になって考えてみましょう。

最初の段階から検索ユーザーは特定のブランドのトップページや単一の商品、特定のメーカーに絞って調べているわけではありません。次のような手順を踏みながら検索意図も変化していきます。

①「フットサルシューズ 軽い」で検索。

②検索結果のページをクリックして選定の役に立つ情報を収集(例えば比較や購入者のコメント、プロの視点による選び方)。

③様々な情報を参考にして自分に合いそうなシューズを見つけたら、その商品について詳しく調べる為に型番やブランド名、メーカー名指定で検索。

あるいは、1つのページで比較と購入まで対応できるショッピングサイトがあれば検索結果で有利に働く事でしょう。

「フットサルシューズ 軽い」というクエリでSEOを行うのであれば、まずはユーザーが満足する様々な商品を扱う必要があり、トップや商品ページを対象に最適化するのではなく、選定基準の解説や、商品の特徴を比較でき、購入まで対応できるコンテンツに仕上げるのが理想です。

検索クエリ、ユーザーの意図、売り手の視点、検索エンジンの視点を整理してみましょう。

| 検索クエリ | フットサルシューズ 選び方 | フットサルシューズ 安い | フットサルシューズ 軽い |

| 売り手目線で 考えがちなコト | 自社商品の中でお客様にぴったりのフットサルシューズの選び方を説明しよう | 自社商品の中で一番安価なフットサルシューズをすすめよう | 自社商品の中で比較的軽いフットサルシューズで、利益の高いものをすすめよう |

| 検索ユーザーの意図 | 自分にあったフットサルシューズの選び方のポイントを知りたい | 遊びで使うので、全てのメーカーの中で一番安いシューズを選んで購入したい | 部活で使う為、パフォーマンスに優れた軽いフットサルシューズを探して購入したい |

| 検索エンジン側の視点 | 様々なメーカーのシューズの特徴を比較した解説ページは検索ユーザーの判断の手助けになる | 様々なメーカーのシューズを安い順に比較したページは検索ユーザーの判断の手助けになる | 様々なメーカーのシューズの中でも軽さが特徴のシューズに関して、やわらかさ、フィット感、通気性などの機能性を含めて比較できるページは検索ユーザーの判断の手助けになる。 |

売り手目線だと視点が自社商品に偏ります。自社商品のページは基本的には広告向きで、トップページや、商品ページ、広告用のランディングページなどはこのようなグループに分類されます。購買意欲が高いユーザーに対しては、商品のメリットを伝えて速やかに購買に結びつける事ができます。

外部のSEOサービスを利用する場合

大規模なウェブサイトのリニューアルや、ショッピングサイトを構築する場合には、SEOも考慮した方が良いでしょう。

制作会社やエンジニアによっては、十分なSEOによるプロモーションの知見を持っていない場合もあります。このような場合には外部のSEOコンサルタントやSEOを専門とする企業のサービスを利用すれば、効率的にSEOを導入でき、SEOへの取り組み方法も習得できます。

例として、次のようなサービスが一般的に提供されています。

ウェブサイトのコンテンツや構成の見直し

次のような項目を調査してアドバイスします。

ウェブサイト全体のページ設計(トップページ、商品カテゴリ、サブカテゴリ、ブログ、問い合わせフォームなどのディレクトリ構成やナビゲーション)

特定のコンテンツのトピック階層構造(目次や見出しの配置順、レイアウトの見直し)

特定のコンテンツに含める必要のある要素(不足しているトピック、不要なトピックの洗い出し)

一般的には「検索ユーザーの使用するクエリの種類やニーズ」、「特定クエリで上位表示されている競合コンテンツ」、「改善対象のウェブサイトのコンテンツやそのビジネスの長所・短所」の情報を調査して分析します。

ウェブサイトの構築やリニューアルの際に必要なテクニカルSEO

リニューアルやサイト移転(ドメインの変更)の際には、旧ページURLの評価をできるだけ引き継ぐために必要な設定があり、この知識が抜けてしまうと既に蓄積してきている評価を捨ててしまうことになります。

また、巨大なウェブサイトの場合にはクローラーが効率的に巡回できるように設定する必要があります。

ホスティングに関する技術的なアドバイス(セキュリティや表示速度改善など)

リダイレクトやエラーページのステータスコード(ページ評価の転送や、インデックスする必要のないページの明確化)

JavaScript の使用(Googleボットがレンダリング処理でき、適切に理解できるページであるかをテスト)

ウェブサイトの開発( レスポンシブデザイン の適用やブログ構築など)

コンテンツ作成に関するアドバイス

コンテンツを作成する際には闇雲に思い付いたトピックを作成してもなかなか成果につながりません。検索ユーザのニーズやビジネスの長所短所を理解した上で、オリジナルで役立つコンテンツを作成する必要があります。

コンテンツ作成計画の提供

コンテンツで使用するトピックと章立ての作成

コンテンツの添削

オンラインプロモーションのキャンペーン管理

検索広告とSEOはどちらも得意、不得意な分野、共通して用いるべきケースが存在します。検索広告やSEOを実施した上で、効果的な手法、非効率な手法を共有しつつ、効率的に管理します。

SEOに効果的なクエリの発見

検索広告に効果的なクエリの発見

SEOに非効率なクエリの発見

検索広告に非効率なクエリの発見

SEOと検索広告両方の知見の共有

認知度向上のためのオンラインプロモーション施策

キーワードリサーチ

検索エンジンを使用するプロモーションのため、キーワードや検索クエリという概念は無視できません。検索ユーザーが使用するクエリの意図を理解した上で、プロモーショに適した検索クエリを調査します。

検索クエリの調査と選定

競合コンテンツと競合キーワード調査

キーワードの精査

リスト化した検索クエリのグループ分類

SEOトレーニング

スムーズにSEOを行い、ウェブサイトをプロモーション目的で活用するために必要な知識をレクチャーします。

基本的なSEOに関する知識のレクチャー

キーワード選定方法のレクチャー

ブログコンテンツ作成方法のレクチャー

ツールを活用したSEOの管理方法や施策のレクチャー

特定のマーケットや地域に関する専門知識

SEOは特定のマーケットごとに特性が異なり、マーケットごとに施策も異なります。また、SEOエキスパートは全てのビジネスの専門家というわけではありません。そのため、自身のマーケットに関してプロモーションを行い、成果につなげたことのあるSEOエキスパートを見つけることができれば、さらに効率的に施策を進めることができます。

基本的なSEO対策の方法

Googleのインデックスにウェブサイトが正しく登録されているかどうかを調べる

簡単にインデックス数を確認するには、Googleの検索ボックスに「site:ドメイン」と検索すれば、Google(Yahoo!JAPAN)が認識しているドメイン内のページ数を調べておおまかに確認することができますので目安にはなります。正確に調べるのであればSearch Consoleを使用しましょう。

※おおまかにと言うのは、増えたり減ったり、一日の間で増減がある為正確ではないという事です。

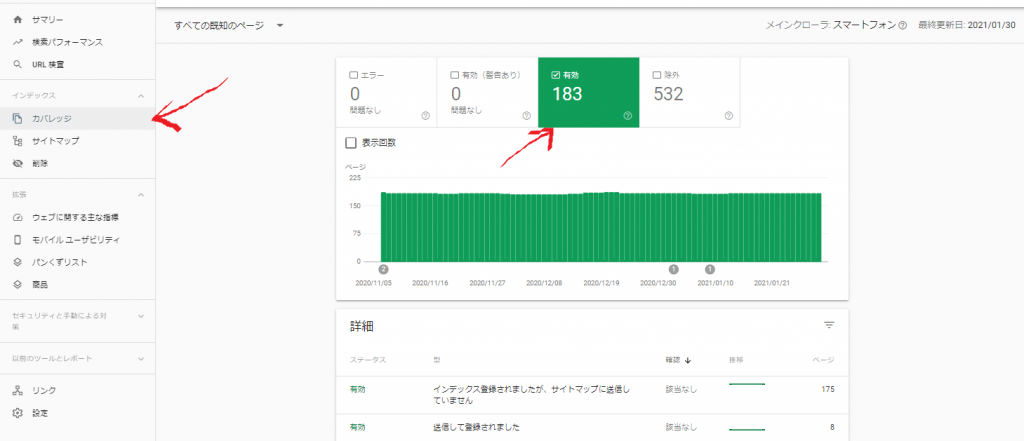

Search Consoleのインデックスステータスでページ追加を確認

Search Consoleでは、検索エンジン側からお持ちのウェブサイトがどのように認識されているかを確認する事ができます。

Search Consoleにログインし、「左メニュー」の「カバレッジ」をクリックします。「有効」のタブをクリックすると、現在のインデックス数と、インデックス数の推移を確認できます。

ページを増やしてもなかなかインデックス数が増えない場合

ウェブサイトをしばらく放置していた場合は、クローラーがなかなか来ない場合があります。

また、検索エンジンのクローラーにとって巡回効率の悪いウェブサイトの場合は、なかなか新しいページまでクローラーが辿りつかないかもしれません。

このような場合はXMLサイトマップを作成して、クローラーにウェブページの存在を伝える事が重要です。

コンテンツ作成の基本的な手順

商品やサービスを導入して欲しい顧客像を具体化します。年齢や性別、企業向けの商品であれば部門や役職など他にも様々な属性が考えられます。既存顧客のデータや既存顧客への直接のヒアリング、アプローチしたい層へのヒアリングを行い、現在抱える悩みや問題点、商品選定基準などを洗い出します。

顧客像から検索に使用しそうなクエリを選定します。

「キーワード調査 & サジェストツール」を使い、軸となるキーワードとともに使用される サジェストキーワード のリストや検索ボリュームを調べてリスト化します。

独自のカテゴリ名や機能名、ブランド名は検索ボリュームがゼロでも、プロダクトやサービス次第でユーザーの需要を作り出す事ができます。新しい市場を作り出すプロダクトは、最初は検索需要はありませんが、ユーザーの潜在的なニーズを満たすプロダクトであれば、自動的に購入者のクチコミや参照が増えていき、徐々に検索需要が増えていきます。(例 「〇〇 レンタル」、「○○ サブスク」など)

プロダクトが優れていれば、熟練のSEO担当者やコンサルタントは以下のような要素を活用して検索需要を生み出していきます。

- 検索結果のオーガニック掲載枠に表示されるタイトルやスニペット文

- 検索広告の紹介文やサイトリンク

- ディスプレイ広告

- YouTube広告

- その他の広告や認知施策

- ウェブサイト上の CTA

- ウェブサイト内の関連する記事内での言及

- 見込み客に対するメールや電話、対面での接客

- 顧客への価値の提供とプロダクトへの理解を促進する

このタイミングでSERPチェッカーを使用してこれらのキーワードを登録しておくと現在のSEOの状況を把握できます。※SERP(Search Engine Result Page)はサープと読み、検索結果ページを意味します。

キーワードに対応するコンテンツを作成します。はじめのうちはキーワードごとにコンテンツを作成する「ロングテールSEO」がおすすめです。キーワードによって、購買に近いユーザーなのか、そうでないのかを判断し、各コンテンツには適した CTA を配置しましょう。

このような手法を通して、質の高いコンテンツ作成と検索順位への影響を感覚的に掴んでいくことができます。さらに継続的な取り組みによって、Webサイトの信頼性や専門性について時間をかけて検索エンジンに理解してもらうことができます。

キーワードの意図に対してソリューションとなるコンテンツを作成します。場合によってはウェブサービスやアプリなどのコンテンツが必要となります。または、解決方法の手順や、用語の解説などを提供する縦長のコンテンツを作成する場合もあります。

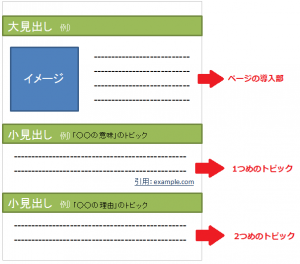

後者の場合はコンテンツページでカバーするトピックを調査し、章立てを考えます。以下の手順に沿って調べましょう。

- 扱うトピックを自分で考え、Wordなどを使ってトピックリストを作ります。

- 「キーワード調査 & サジェストツール」を使って対象のキーワードと関連するキーワードを再度リストアップし、トピックに追加します。

- 目的のクエリで実際に検索し、上位10位の競合ページに目を通し、1.のリストで不足しているトピックを見つけ、トピックリストに追加します。

- Yahoo知恵袋でも対象のキーワードで検索し同様に不足しているトピックを見つけて、トピックリストに追加します。

- 自身の専門性を活かしたオリジナルのトピックを考え追加します。

- これらのトピックリストをもとに章立てを行います。

作成した章に沿ってページで扱う一つのテーマを複数のトピックに分けて論理立てて説明しましょう。トピックとはWebページの場合は、Hタグという見出しタグとそれを説明するパラグラフ、画像、動画、参照リンクなどの要素の塊です。

説明書や、論文などの構成に近い書き方です。例えば、「SEO」を説明する場合には、「SEOの意味」、「SEOのメリットデメリット」、「SEOの効果」、「SEOの方法」といったトピックに分ける事ができます。

ユーザーにとって有益な情報を提供する事に加え、競合がいるという点も考慮して優れたコンテンツを作成しましょう。

- ライバルよりも広い範囲のトピック(情報の幅)

- ライバルよりも専門的で詳しい(情報の深さ)

- ライバルには無いオリジナルの情報を含む(独自性)

第三者の視点でコンテンツをチェックしてもらい、アドバイスをもらい、コンテンツを改善します。

特に医療・健康系の分野では専門家のレビューを通して、専門的な記事に仕上げていく事が重要です。

詳しくは「YMYLとEATの概要 著者情報は重要」をご覧ください。

文字校正も別途必要ですが、ここではきちんと対象の読者に伝わるかどうかを確認します。

分析は定期的に行います。作成したコンテンツが順位にどのように影響しているか、検索エンジン経由でのセッションが増えているか、目標に直接、間接的に結びついているかなど、それ以外にも分析を行う事で課題や改善すべき点が見えてくるでしょう。

作成したコンテンツが10位以内にランクインしていない場合には、コンテンツ改善の余地があれば、既存コンテンツを見直し、ライバルよりも優れたコンテンツにしていきます。

更に対象とするキーワードの範囲を広げてコンテンツを作成するか(コンテンツの数を増やす)、それとも既存コンテンツの改善に注力するか(質を高める)判断し、改善・強化のサイクルを回していきましょう。

以上のようなプロセスでWebサイトを改善し、パフォーマンスを向上させていきます。

SEOの取り組みは筋力トレーニングやダイエットに似ているかもしれません。

基礎的な知識をつけ、正しい方法で継続的に行わなければ成果に結びつきません。継続できなければ、筋力が落ち、元の状態に戻ってしまいます。状態をチェックし、目標に向かって日々改善していきましょう。

SEOの最新情報や知識を定期的にチェック

Googleの検索セントラルブログ(旧Google ウェブマスター向け公式ブログ)では定期的に最新のアルゴリズムの情報や各種Googleツールに関する情報が提供されていますので、週に一度程度でも確認するようにしましょう。

GoogleのSEOで考慮すべきウェブサイト全体のSEO要素と方法

ウェブサイト全体に関わる要素は、コンテンツ作成者というよりは、ウェブのシステム担当者と協力して改善に取り組む項目です。

次のような項目が該当します。

Google botがアクセスできるようにする

ファイアーウォールやCDNの設定によって意図せずにGoogle botをブロックしてしまうケースは多いようです。

それ以外でも、スパム防止で国外からのアクセスを制限している場合には、Googlebotのアクセスも制限してしまわないように注意しましょう。Googlebotはほとんどの場合USベースでクロールしている為です。

ちなみにUS以外の国でクロールするケースとして、USユーザーのアクセスをブロックしているウェブサイトが多い韓国を例に挙げていますが、このような場合にはGoogleボットもアクセスできない為、その地域ベースのクロールを行うようです。ただしこのようなケースは稀な為、基本的にはGooglebotがアクセスできるようにしておいた方が良いでしょう。

Googleボットやその他クローラーのIPアドレスは以下のリストから確認できます。

Googleボット クローラーのIPアドレス

その他Googleクローラー

Bingボット

この方法とは別の方法でクローラーがGoogleボットかどうか確認する方法については、Google検索セントラルで言及されています。

Googleビジネスプロフィール登録

特定の地域を対象とした店舗などローカルビジネス用のウェブサイトの場合はGoogleビジネスプロフィールに登録しておけば、検索結果のローカルパック(地図が表示される箇所)に自身のウェブサイトが掲載される可能性が高まります。

ローカルビジネスでなくてもGoogleビジネスプロフィールに登録しておけば、検索される機会やクリックされる機会を増やす事ができます。

ローカルSEOの詳しい手法については「ローカルSEOとは?対策と効果」をご覧ください。

XMLサイトマップの定期更新

新規コンテンツや既存コンテンツの修正を検索エンジンに効率よく伝える事ができます。

「sitemap.xml作成・更新の必要性とGoogleクローラの巡回効率化」

robots.txtの設置

サーバーへの負荷の軽減や自動生成されるパラメータ付URLへの余分なクロールをブロックする目的でrobots.txt設置する事が多いかもしれません。

検索エンジンのクローラーは、ウェブサイトごとに割り振られた頻度と規模(状況によって変動します)であなたのウェブサイトを巡回しますが、規模の大きなサイトの場合はrobots.txtを設置する事でクローラーの巡回を効率化する事ができます。

「robots.txtの作成と記述方法 使い方と注意点」

訪問者が使いやすいナビゲーション

ウェブサイトの運営期間が長くなれば、使いやすいナビゲーションも変わります。

グローバルメニュー、サイドメニュー、フッターメニューでほとんど使われなようなメニューがある場合は、訪問者に使いやすい配置に修正します。

分かりやすいアンカーテキストによるナビゲーションにしましょう。

パンくずナビ設置

訪問者が見ているページがウェブサイトのどの階層にあたるかを パンくず ナビで示す事で、訪問者にとっても検索エンジンにとってもわかりやすい設計となります。

リンクとURL階層構造

ウェブサイト内のコンテンツページをツリー階層で考えたリンクの階層構造に設計します。パンくずナビとセットで考えます。

重要なページはトップページからのリンクを設置します。

「サイト内での階層とSEO」

URLの正規化

wwwあり/なし、http/httpsなど重複コンテンツによる評価の分散を避ける為にcanonical属性と301リダイレクトを活用してURLを正規化します。

「canonical属性とは?URLの正規化方法とlink rel=”canonical”タグの使い方」

「301リダイレクトとは?」

RSS/Atomフィードの登録

XMLサイトマップとともに検索エンジンのインデックスを素早く行う為にRSSフィードもSearch Consoleに登録します。

「XMLサイトマップとRSS/Atomフィードの組み合わせ」

モバイルフレンドリサイト

Googleのモバイル検索では、モバイルフレンドリサイトを優遇します。

モバイルユーザーのユーザビリティを改善する事で、SEOの面だけでなく直接的なユーザー行動(例えば滞在時間や直帰率、CVRなど)にも影響します。

「モバイル検索順位に影響するユーザビリティ・モバイルフレンドリ」

※Googleはデスクトップコンテンツをもとに評価していましたが、現在はモバイルコンテンツをもとに評価するようになっています。

UX指標

大きな要素ではありませんが、ページ表示スピードもGoogleの順位指標の一つです。

最近ではコアウェブバイタルがランキングファクターに追加され、Google PageSpeed Insightsのチェック項目に含まれるようになりました。ウェブサイトのAMP対応や遅延読み込みコンテンツなどもサイト高速化に関する方法として提供されています。

「Google 全体で AMP ページを強化する」

「読み込みの遅いコンテンツを修正する」

ウェブサイトの高速化はSEOだけでなく、直帰、離脱、コンバージョンにも関わる指標です。

「ECサイト必須のウェブサイト高速化」

常時SSL

ウェブサイト全体の SSL 対応もGoogleの順位指標の一つです。

競争の激しい分野で、評価が同等の場合には順位が優先されるようです。

「HTTPSがGoogle検索順位のシグナルに」

コメントスパムを避ける為にnofollowまたはugc属性を活用

ECサイトの商品レビューや、ブログのコメント欄など、第三者が投稿できる仕組みにしている場合には、埋め込まれたリンクに自動的にリンクの属性にnofollowかugcを付ける仕組みにしましょう。コメントスパムを放置するとGoogleの評価にも影響します。

ちなみにこのようなスパムへの対応が煩わしい為か、ニュースサイトやブログでコメント投稿機能を表示させているケースはあまり多くなく、TwitterやFacebook上でのコメント投稿を活用しているケースが多いと思います。

しかしSEOにおけるエンゲージメントのシグナルという意味では、コメント投稿のやり取りは(SNS上ではなく)サイトのコンテンツ内で行った方が良いそうです。

「Google: Comments Better On Your Site Then On Social Networks」参照。

リンク切れをなくす

リンク切れ自体は検索エンジンの評価に大きく影響するものではありませんが、正しくリンクを張り直すことで ページランク も流れます。

もちろん訪問者にとっても親切なページになります。リンク切れのチェック方法は、以下のページをご参照ください。

「クロールエラーでリンク切れチェック」

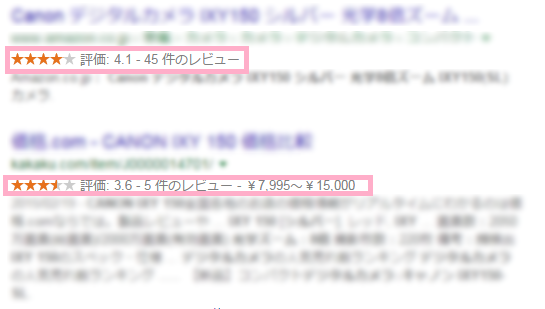

リッチリザルト 構造化データのマークアップ

商品やレシピなど特定の分野のコンテンツであれば、特殊なタグでマークアップを行うと検索結果の表示に価格やサムネイルなどを追加する事ができ、検索結果の視認率向上に繋がります。

リッチリザルトテストを活用しましょう。

検索結果にあなたのウェブサイトが表示されると、ページに記述したサイトタイトル、URL、メタディスクリプションが表示されます。

リッチリザルトに対応した場合は、検索エンジンは上記の情報に加えてレビューや人、商品、ビジネスなど更に詳しい情報を表示する事ができるようになります。

Search Consoleの導入

Search Consoleを導入する事で、検索クエリを詳しく調べる事ができ、ウェブサイトの状態も詳しく把握する事ができます。

アクセス解析ツールの導入

Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールはSEOの効果や訪問者の動向を分析する為に必須のツールです。

Googleのガイドラインに違反する行為を確認

Googleのガイドラインに違反する行為は、ウェブサイトの評価を下げ、最悪インデックスから削除される事もあるのでご注意ください。ウェブマスター向けガイドラインの内容に目を通しておきましょう。

GoogleのSEOで考慮すべきページ単位で行う内部SEO要素と方法

ページごとにターゲットとする検索キーワードで最適化する方法です。

基本的にはページごとに異なるキーワードで最適化します。

クエリ選定は、SEOの出発点でもあり、多くの方が誤って認識されている部分です。

各ページ異なるキーワードでSEOを行う事の具体的な解説やメリットについては、以下の記事が参考となるでしょう。

「SEOのクエリ選定と1ページで意識するキーワード数」

「ロングテールSEO実施の効果・メリット 複合キーワードでウェブ集客UP」

以下の要素はページ単位で行うSEOチェックリストです。

サイトのテーマ・検索キーワードのトピックに沿ったコンテンツ作成

日常的なランチを掲載するブログではなく事業の専門性を活かしたテーマでサイトを運営します。Googleは専門性の高いウェブサイトを評価します。

質の高いコンテンツとトピックの最適化

質の高いコンテンツは、専門際が高く、訪問者が満足するようなオリジナルのコンテンツを指します。

以下のページが参考になるかもしれません。

「Googleのアルゴリズムの解釈 順位などSEOに影響するコンテンツの質とは?」

トピックの最適化は、検索ユーザーが検索するキーワードの意図を汲み取り、検索ユーザーが満足するようなコンテンツにしていく事を指します。

コンテンツの作成者・著者情報を明示する

訪問者がページのコンテンツを見た際に、作成者の情報を簡単に確認できるようにしておく。信頼性や権威性を求められるクエリの場合には、そのトピックの専門家による記事の作成やレビューも必要となります。

Article 構造化データで author, author.name, author.urlのプロパティを指定しましょう。

「YMYLとEATのGoogle発言まとめ」

タイトルタグの最適化

タイトルタグは比較的に簡単に修正でき、順位への影響も大きい要素です。

「ページのタイトルタグをSEO Google検索結果で適切な文字数(長さ)、キーワード数」

メタディスクリプションの最適化

メタディスクリプションは順位には影響しませんが、検索結果にスニペットとして表示される事が多い部分です。

魅力的な紹介文にする事でクリックされる可能性が高まります。

「メタディスクリプションは重要 スマホとPCの文字数(長さ)とSEO」

タイトルタグ・メタディスクリプションの重複を避ける

コンテンツが異なっているのに複数のページで同じタイトルにしている場合は、各ページ異なるキーワード文を設定しましょう。

SE Rankingの「サイトSEO検査」を使用すると、ウェブサイト内の全てのページを巡回して、タイトルやメタディスクリプションの重複状況をレポートしてくれます。

見出しの最適化

H1~H6を使用して本文コンテンツを読みやすくレイアウトします。

訪問者にとって読みやすく、検索エンジンが理解しやすい見出しを設置します。

「H1タグとは?大見出しの使い方とGoogle向けSEO」

アンカーテキストリンクの設置

Googleは共通メニューのアンカーテキストリンクよりも、本文内のアンカーテキストリンクを評価します。

適切な記事同士でわかりやすいアンカーテキストリンクを設置します。

「アンカーテキストリンク効果とサイト内リンク設計」

alt属性

画像を設置する際にはimgタグを使用しますが、imgタグにはalt属性を使って簡潔に画像の中身を説明します。

「alt属性に含めるテキスト・文言とSEO効果 HTMLのimgタグ」

わかりやすいURL

コンテンツの中身がわかるように分かりやすいURLを設定します。

検索エンジンのコンテンツの理解にも役立ち、訪問者にも扱いやすいURLとなります。

Googleと相性の良いURLとファイル名

URLは以下の二種類があります。

静的(スタティック):

www.yourwebsite.com/category-type/product-page/

動的(ダイナミック):

www.yourwebsite.com/category-type/?p=0254007

検索エンジンはどちらのタイプでも認識できますが、人間の場合は判読しにくいURLとなり、検索ユーザーは明確のそのページの情報が何についてなのかを判断する事が難しいでしょう。ダイナミックのURLは、場合によっては訪問される機会をいくらか失ってしまうかもしれません。

フレーム構造のページにしない

Googleはフレームを使ったページでは問題が発生する可能性があります。フレームは複数のページで構成される為、検索エンジンにとっても扱いにくいという特性があります。

コンテンツ内に検索されそうなキーワードを含める

基本的な施策です。コンテンツ内に少なくとも検索されそうなキーワードを1つ含めます。

含めすぎるとキーワード詰め込みとなってしまったり、訪問者に読みにくいコンテンツとなります。

文章ばかりのコンテンツは避ける

見やすくわかりやすいコンテンツに仕上げる為、箇条書き(ul ol)、表(table)、画像、動画も活用しましょう。手順は番号付きの箇条書き、比較は表と相性が良いようです。

CTAの設置

CTAはコールトゥーアクションと呼びます。以下のように訪問者に対して商品の購入やサービスの申し込み、メルマガの定期購読などといったアクションを促す効果があります。

リンクを設置しすぎない

リンクを設置しすぎると、訪問者にとっても読みにくいコンテンツとなります。

検索エンジンにとっては、リンクを張った分だけページランクは薄まると言われています。

詳しくは、「サイト内部、外部への発リンク数」をご参照ください。

目次リンクの設置

見出しに対応する目次リンクを作成する事で、検索ユーザーを速やかに目的の場所へ誘導する事ができます。

強調スニペットへの対応

検索クエリの種類によっては、検索結果上部に強調スニペットが表示されます。

この箇所に対応するようなコンテンツをページに含めておく事で、掲載される可能性が高まります。

対応方法については「強調スニペットのメリットと設定方法」をご覧ください。

各種SERP要素への対応

Googleは検索クエリの意図に適した検索結果を表示します。検索結果ページに含まれる内容には、強調スニペットやローカルパック以外にも、PAA、Twitter枠、画像、動画、サイトリンクなど数多くの要素があり、クエリごとに異なります。これらのSERP要素に表示されるように対策を行う事で、更なるトラフィック獲得につながります。

詳しくは「より実践的なSERPチェッカーの活用方法」をご覧ください。

更新頻度 定期的に良質なコンテンツを作成する

ウェブサイトを作っても、それ以降放置してしまうと検索エンジンのクローラーも来なくなり、ウェブサイトの評価も徐々に落ちていきます。

それが質の高いコンテンツでも時間の経過とともに情報が古くなり順位が下降していきます。定期的なメンテナンスや新規コンテンツの追加は継続的に行っていきましょう。

「サイト内コンテンツの更新頻度(ページ追加)の影響と有効性」

GoogleのSEOで考慮すべき外部SEO要素と方法

外部SEOと言うと、以前はカテゴリ登録や有料のリンクに手を出してしまう方が多かったのですが、現在はGoogleによる有料リンクの取り締まりが強化され、そのメリットよりもリスクの方が大きいという事がわかっています。

最近では、質の高いコンテンツを作成する事が自然な被リンクを獲得できる第一歩と考えて施策を行う企業が増えています。

魅力あるコンテンツ

質の高いコンテンツを作成する事で訪問者がブックマークやTwitter、Facebookなどで共有する機会が増えます。

SNSを積極的に活用

Facebookファンページ、Twitterの公式アカウントなど、魅力あるコンテンツを発信するメディアを活用します。定期的な発信が重要ですが、多すぎるとファンが減ります。

SNSボタン設置

はてなブックマークやTwitter、Facebookの共有ボタンを各コンテンツごとに設置します。

コンテンツが拡散し、共有が増えると検索順位も向上されます。

外部からの被リンク

リンクは検索エンジンや外部ウェブサイトを通して露出を高める基礎部分です。

ニッチな分野で外部の信頼できるサイトからの被リンクを受ける事は、検索エンジンで露出を高める事に繋がります。

また、外部サイトのリンクを通ってあなたのウェブサイトの商品やサービスを購入するというケースは良くあります。

このように購入につながるような被リンクを増やし続けていく事ができれば効果的です。

比較コンテンツやレビュープラットフォームにコンタクト

自身のサービスや商品を掲載してもらえそうな、関連性の高い比較コンテンツやレビュープラットフォーム運営者にコンタクトを取ってみましょう。

被リンクが重要な理由

検索エンジンは、ウェブサイトの信頼性を被リンクの数や質によって判断しています。信頼性を必要とする検索クエリの場合には、被リンクの品質もランキングシグナルの一つとして使用されます。

被リンクに関する注意点や、獲得方法、調査方法については、「被リンクを増やす外部SEO ペナルティを受けない自然被リンク獲得法」で解説しています。

その他特殊なケース

以下の施策は、一部の特殊なウェブサイトで注意すべき要素です。

多言語対応のSEO

各言語に対応するコンテンツを作成し、ウェブサイトを多言語対応させる場合の設定方法については「一つのドメインで複数の地域ターゲットを設定」をご参照ください。

主要コンテンツでJavaScriptを使用している場合

検索エンジンはJavaScriptを正常に処理できない場合があります。現在のGoogleはそれでもかなり処理能力は上がってきていますが、JavaScriptのレンダリングに関しては100%対応しているとは言えません。この問題点を解決する為の方法としては、サーバーサイドレンダリング (SSR)やスタティックサイトジェネレータ (SSG) を使用したプリレンダリング、クライアントサイドでのハイドレーションを推奨しています。